到了北京總會聽說一些關(guān)于十三陵的介紹,其實這里是濃縮了整明代歷史的地方,只要大家看完以下的夏天北京周邊自駕游到明十三陵,相信大家會突然覺得,原來風(fēng)起云涌的歷史,其實也是那么平淡。

講完了十三陵中這十三位帝王的八卦野史,大家有沒有對這段另類的歷史產(chǎn)生一些興趣呢?想不想深入去瞄幾眼感受下呢?OK~十三陵中有幾處常年開放的陵寢,各自都非常有代表特色,接下來就帶大家逛一逛!由于交通非常方便,感興趣的盆友們,趕個周末就能過來。開放區(qū)域門票大致為20元-60元左右,詳細咨詢電話:010-60761422。

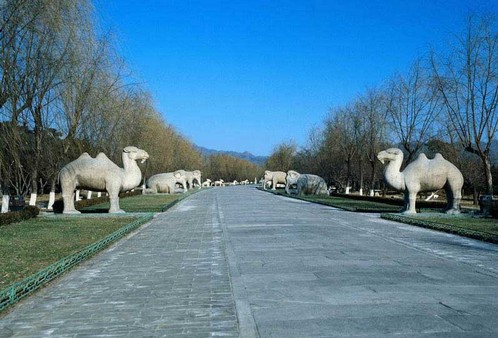

神路(有稱總神道)

看點:是長陵陵寢建筑的前導(dǎo)部分,里面排列著12對石獸、6對石人,雕工精細,栩栩如生。另外,下馬碑、神功圣德碑亭等建筑也是里面的亮點。

開放時間:8:10-17:50

交通:

1、德勝門西站乘345支線至昌平體委轉(zhuǎn)22路;

2、德勝門西站乘345支線、881路至昌平東關(guān)路口轉(zhuǎn)314路南新村站下;

3、北京地鐵5號線天通苑乘“昌平22路”。

長陵

看點:長陵的金絲楠木大殿是最大的亮點,為全楠木結(jié)構(gòu),用材粗壯,是世上不可多得的奇材佳木。

開放時間:8:00-17:00

交通:德勝門站乘坐872路到終點長陵站下車。

定陵

看點:定陵地宮是建國后有組織地進行考古發(fā)掘的,目前也對外開放,是定陵最大的看點,可以直觀地了解明皇死后安息的場所。

開放時間:8:00-17:30

交通:

1、德勝門西站乘345支線至昌平東關(guān)路口轉(zhuǎn)314路;

2、德勝門西站乘881路至昌平東關(guān)路口轉(zhuǎn)314路。

昭陵

看點:昭陵是十三陵中修繕得最完整的一座陵寢,來到這里可以看到明朝時皇陵內(nèi)所有的建筑,恍如穿越回了數(shù)百年前。

開放時間:8:30-17:00

交通:

1、德勝門西站乘345支線至昌平體委轉(zhuǎn)22路;

2、北京立水橋乘“昌平22路”公交線-昭陵村;

3、德勝門站乘881路至沙河站轉(zhuǎn)昌平22路。

夏天北京周邊自駕游到明十三陵,未開放陵寢區(qū)域新玩法

除上述三個陵寢和神路外,其他陵寢由于文物保護的需要并不對外開放,然而是不是就意味著與那些神秘的陵寢無緣了呢?當(dāng)然不是!

1、找銘文磚等遺跡

未開放陵寢雖然參觀不得,但是在旁邊往往能有不少免費的驚喜,可以在陵外找神功圣德碑、陵監(jiān)墻、墻磚銘文玩。思陵的不遠處有悼陵和萬娘墳,磚墻上可以找到大量如假包換的明代磚銘文。若是跟朋友一起去,不妨來個“尋磚文拉力賽”,看誰找到的銘文最清晰最多。

2、陪守陵大爺嘮嘮嗑

守陵的時間估計還是很寂寞的,上次見到思陵的看守大爺手里還正抱著本《人民文學(xué)》在讀。有一些陵寢的看門大爺比較有意思,很能侃,你趕到那里的時候不妨遞根煙,沒準(zhǔn)能從他們嘴里聽到不少相關(guān)的傳說故事!當(dāng)然進去參觀就別想了,管得還是比較嚴(yán)的……

當(dāng)?shù)刈∷?/p>

來到京郊,就是體驗農(nóng)家風(fēng)格的,睡大炕、吃農(nóng)家菜可是常年生活在城市中的人所體會不到的。借著“看皇上”的同時,不妨放松一些,享受一個輕松休閑的別樣周末!

行程規(guī)劃

十三陵開放區(qū)域一日游

此條線路為體驗明王朝陵寢文化的精華游。從神路開始,而后依次是長陵(重點看金絲楠木大殿)、定陵(重點看地下宮殿)、昭陵(重點看皇陵內(nèi)的建筑規(guī)制),或者也可以單獨挑出來品味,并不一定全要逛完。充實的一天時間,盡覽明王朝的興衰起伏。

十三陵未開放區(qū)域兩日游

針對十三陵未開放區(qū)域,也可以進行深度探訪游,雖然這些陵寢并未對外開放,但是在周邊走走,感受荒野皇陵的氛圍,也是一次很不錯的旅行。

路線安排

永陵→德陵→景陵→獻陵→慶陵→茂陵→裕陵→康陵→泰陵→定陵(西井)→昭陵→思陵(悼陵、萬娘墳、五子墳、王承恩墓)

這條路線適合騎行游或者自駕游,以昌赤線(S212)主線,大多地處荒野果園和村莊中,沒有路標(biāo),需要探訪,特別注意要提防藏獒。另外,要記得進果園菜地院落時不要跟村民發(fā)生沖突。

其中路過康陵村時,推薦當(dāng)?shù)胤浅S忻目盗甏猴炑纾绕涫?6號院,味道非常不錯;思陵旁的悼陵監(jiān)村烙糕子宴非常不錯,也做重點推薦。

自駕車一日游、兩日游,均可參考上述路線。

十三陵簡介

陵寢規(guī)制

與歷史有關(guān)的平鋪直敘難免顯得無聊且呆板,看了上邊的介紹,估計很多朋友會對明朝皇陵的規(guī)制有些疑惑,那現(xiàn)在就跟大家聊聊明皇陵的規(guī)制問題,看看每座皇陵中都包含了哪些內(nèi)容,也好讓大家有個直觀印象。

圣號碑

圣號碑即墓碑,是明十三陵各陵之間最主要的區(qū)別方式之一,位于寶頂前方的明樓之內(nèi)。唯獨思陵圣號碑上無明樓(思陵原無明樓,清朝乾隆年間曾增建明樓,后來又倒塌)。

十三陵圣號碑在建成之后,刻字均用金粉填滿,然后碑身通體刷朱漆。原貌是紅色金字。但因年代久遠,朱漆和金粉絕大多數(shù)剝落,但是現(xiàn)金仍然依稀可辨。

明樓

指的是帝王陵墓墳冢正前方的高樓,樓中立有圣號碑,作用相當(dāng)于碑亭。十三陵的明樓建于方城(方形城臺,寶城的一部分,位于墳冢正前方)之上,是十三座陵寢最主要的標(biāo)志。

五供

是指一種象征性的祭器。十三陵每座陵寢明樓的正前方,均陳設(shè)有一套石雕五供,包括石質(zhì)供桌一張,供桌正中間為香爐,香爐兩側(cè)分別為兩個燭臺,兩個花瓶。陵寢內(nèi)陳設(shè)五供系長陵首創(chuàng)(南京明孝陵不設(shè)五供),以后各陵沿以為制。供器僅具有象征意義,并不真正點香、蠟燭以及插花。

欞星門

指的是位于各陵方院最后一進院落內(nèi)的,設(shè)于院門和五供之間的一座牌樓。欞星門象征著通往陰間的大門,是陰陽兩界的界門。陵宮內(nèi)設(shè)置欞星門亦系長陵首創(chuàng),以后各陵演以為制。除思陵外,其余12陵目前均保留有欞星門或其殘跡。

三座門

又名內(nèi)紅門,是陵宮方城最后一進院落的院門,一般位于陵恩殿和欞星門之間。十三陵中只有十座陵有三座門。永陵、定陵、思陵在祾恩殿臺基兩側(cè)筑有高墻隔開兩進院落,并在兩側(cè)墻上開有側(cè)門,因此沒有獨立的三座門。

祾恩殿

又名享殿,是明十三陵地面建筑的主體部分,是舉行祭祀活動的大殿。世宗皇帝于嘉靖十七年欽定殿名均為“祾恩殿”。清朝諸皇陵改稱“隆恩殿”。“祾”寓意祭而受福,指的是墓主在這里接受祭祀,享用各種祭品;“恩”寓意罔極之恩,指的是后人在祭祀活動中懷念先祖的無限恩惠。十三座祾恩殿中,以長陵欞恩殿的規(guī)模為最大。

御路石雕

指古代刻在宮殿內(nèi)帝王專用的御路路面上的石浮雕(在故宮中軸線上幾乎每座大殿前均可見御路石雕)。十三陵每座祾恩殿前也有御路石雕。長陵祾恩殿漢白玉基座有三層,因此石雕也有三塊,分別雕有二龍戲珠、海水江牙、凌波奔馳的海馬,規(guī)模為十三陵中最大。

陵門和祾恩門

陵門即陵宮的正門。長陵、永陵和定陵有獨立的陵門,方院為三進院落,因此這三個陵的祾恩門是第二進院落的大門,而不是陵宮大門。其余十座陵,方院為兩進院落,祾恩門同時也是陵宮的大門。

神功圣德碑

是樹在陵宮神道上的,用于歌頌帝王生平功績的石碑。一般為龍首龜蚨(龜馱的龍頭碑)。十三陵中每個陵都有,一般位于陵門正前方。現(xiàn)在均完整保存。

寶城和寶頂

寶城和寶頂,共同組成了明十三陵的墳冢部分。寶城,指的是墳冢封土周圍砌的一圈城墻,一般為圓形或橢圓形,對墳冢起到保護作用。

寶頂,指的是在墳冢封土正中間再堆起一層封土,使之明顯高出墳冢表面,也就是通常說的墳頭;寶城,和前面幾個縱覽中所述建筑物所處的方院有機統(tǒng)一,代表著“天圓地方”的建筑理念。

夏天北京周邊自駕游到明十三陵,總體布局

明十三陵是明朝遷都北京后13位皇帝陵墓的皇家陵寢的總稱,依次建有長陵(成祖)、獻陵(仁宗)、景陵(宣宗)、裕陵(英宗)、茂陵(憲宗)、泰陵(孝宗)、康陵(武宗)、永陵(世宗)、昭陵(穆宗)、定陵(神宗)、慶陵(光宗)、德陵(熹宗)、思陵(思宗),故稱十三陵。目前景區(qū)已開放景點有長陵、定陵、昭陵、神路。皇陵建于1409~1645年,距今已有300~600多年歷史。占地面積達40平方公里,是中國乃至世界現(xiàn)存規(guī)模最大、帝后陵寢最多的一處皇陵建筑群。

十三陵是一個天然具有規(guī)格的山區(qū),其山屬太行余脈,西通居庸,北通黃花鎮(zhèn),南向昌平州,不僅是陵寢之屏障,實乃京師之北屏。太行山起澤州,蜿蜒綿亙北走千百里山脈不斷,至居庸關(guān),萬峰矗立回翔盤曲而東,拔地而起為天壽山(原名黃土山)。山崇高正大,雄偉寬弘,主勢強力。明末清初著名學(xué)者顧炎武曾寫詩描述這里的優(yōu)勝形勢:

群山自南來,勢若蛟龍翔;

東趾踞盧龍,西脊馳太行;

后尻坐黃花,前面臨神京;

中有萬年宅,名曰康家莊;

可容百萬人,豁然開明堂。

這一優(yōu)美的自然景觀被封建統(tǒng)治者視為風(fēng)水寶地。明十三陵,既是一個統(tǒng)一的整體,各陵又自成一個獨立的單位,陵墓規(guī)格大同小異。每座陵墓分別建于一座山前。陵與陵之間少至半公里,多至八公里。除思陵偏在西南一隅外,其余均成扇面形分列于長陵左右(見圖)。在中國傳統(tǒng)風(fēng)水學(xué)說的指導(dǎo)下,十三陵從選址到規(guī)劃設(shè)計,都十分注重陵寢建筑與大自然山川、水流和植被的和諧統(tǒng)一,追求形同"天造地設(shè)"的完美境界,用以體現(xiàn)"天人合一"的哲學(xué)觀點。

這種依山建陵的布局也曾受到外國專家的贊賞,英國著名史家李約瑟評價十三陵是“最偉大的杰作”。他的體驗是“在門樓上可以欣賞到整個山谷的景色,在有機的平面上沉思其莊嚴(yán)的景象,其間所有的建筑,都和風(fēng)景融匯在一起,一種人民的智慧由建筑師和建筑者的技巧很好地表達出來。”

英國城市規(guī)劃家愛德蒙·培根也高度評價了明十三陵的藝術(shù)成就,他認為“建筑上最宏偉的關(guān)于‘動’的例子就是明代皇帝的陵墓。”他指出:依山而建的陵墓建筑群的布局“它們的氣勢是多么壯麗,整個山谷之內(nèi)的體積都利用來作為紀(jì)念死去的君王。”他們形象生動地描繪了明陵建筑與自然景觀的有機結(jié)合。

2003年明十三陵被列入《世界遺產(chǎn)目錄》。世界遺產(chǎn)委員會評價:明清皇家陵寢依照風(fēng)水理論,精心選址,將數(shù)量眾多的建筑物巧妙地安置于地下。它是人類改變自然的產(chǎn)物,體現(xiàn)了傳統(tǒng)的建筑和裝飾思想,闡釋了封建中國持續(xù)五千余年的世界觀與權(quán)力觀。

夏天北京周邊自駕游到明十三陵,明十三陵的陪葬墓

明十三陵的陪葬墓共有8座,其中7座妃子(太子)墓,1座太監(jiān)墓。分別是:

東井、西井:一說是明成祖十六妃殉葬墓,一說是明成祖昭獻貴妃王氏和昭順賢妃喻氏的陪葬墓,期待考古發(fā)掘的考證。

萬娘墳:即“萬貴妃墓”,葬明憲宗皇貴妃萬氏。

悼陵:即“世宗三妃墓”,俗稱大宮。葬明世宗的皇貴妃沈氏、文貴妃、盧靖妃。

世宗賢妃墓:即" 世宗六妃、二太子墓"或“四妃、二太子墓”。葬明世宗的鄭賢妃、皇貴妃閻氏、皇貴妃王氏、周貴妃、楊榮妃、馬貞妃、哀沖太子、莊敬太子。

鄭貴妃墓:葬明神宗萬歷皇帝的皇貴妃鄭氏。

神宗四妃墓:葬明神宗萬歷皇帝的皇貴妃李氏(即李敬妃)、李順妃、劉昭妃、周端妃。

王承恩墓:葬明思宗崇禎皇帝的心腹太監(jiān)王承恩。