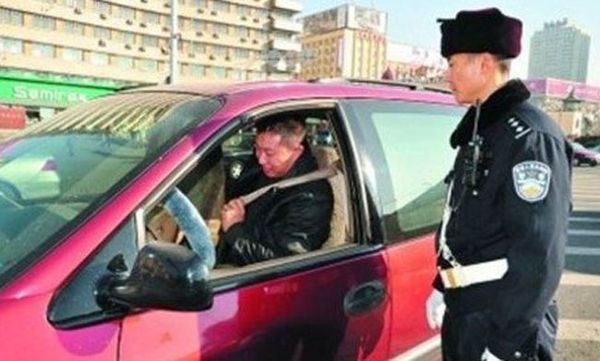

安全帶是我們經常接觸和使用的東西,但是總有一些朋友為了圖省事,開車的時候并不會每次都使用安全帶,更有甚者會買來防止車輛報警的安全帶替代插頭來自欺欺人,這種做法顯然是對自己的生命不負責。

汽車安全帶的起源

安全帶作為汽車發生碰撞過程中保護駕乘人員的基本防護裝置,它的誕生早于汽車。早在1885年,安全帶出現并使用在馬車上,目的是防止乘客從馬車上摔下去。

1902年在紐約舉行的一場汽車競賽上,一名賽車手為防止在高速中被甩出賽車,用幾根皮帶將自己和同伴拴在座位上。競賽時,他們駕駛的汽車因意外沖入觀眾群,造成兩人喪生,數十人受傷,而這幾名賽車手卻由于皮帶的緣故死里逃生。這幾根皮帶也就成為汽車安全帶的雛形,在汽車上首次使用,便挽救了使用者的生命。

三點式安全帶發明者Nils Bohlin

世界上安全帶的標準形式是尼爾斯發明的三點式安全帶,這種汽車安全帶開始為人接受始于1967年,尼爾斯在美國發表了《28000宗意外報告》,當中記錄了1966年瑞典國內所有牽涉沃爾沃汽車的交通意外,數字清楚顯示,三點式安全帶不但在超過半數的個案中,降低甚至避免乘客受傷的機會,更能夠保住性命。

安全帶的工作原理及方式

自安全帶面世以來至今,已有長達1000萬公里的安全帶,裝進全世界超過10億輛汽車內,其長度足以圍繞地球赤道250圈,或是往返月球13次之多。然而,最重要的是40年內無數生命因而獲救,證明三點式安全帶是有效的單一汽車安全設備。

安全帶的裝置里面有一個卡輪,如果快速的拉動安全帶,比如說發生車禍的情形下,里面的卡子會由于安全帶滾輪的快速轉動而被離心力帶出,迅速將安全帶鎖死,把座位上的人員固定在椅子上。待沖擊峰值過去,或者人已經能受到安全氣囊的保護時安全帶就會放松以免壓傷人的肋骨。從以上一系列的動作來達到保證駕乘人員安全的目的。

不佩戴安全帶

安全帶成為了名副其實的"擺設"。其實,這完全是在拿自己的生命冒險。當車輛在高速行駛時發生碰撞或緊急制動時,巨大的慣性會使車內乘員與方向盤、擋風玻璃等發生二次碰撞,從而造成對乘員的嚴重傷害。而安全帶能將人束縛在座位上,它的緩沖作用會吸收大量動能,大大減輕乘員的傷害程度。

然而由于觀念的滯后,很多人都抱著僥幸心理,認為在市內行車,時速不會太高,所以沒什么機會能用得著安全帶。其實,當車僅以每小時40公里的速度行駛時發生碰撞,身體前沖的力量就會相當于從4層樓上扔下一袋50公斤重的水泥,其沖力之大可想而知。所以,安全帶的作用在這個時候就顯示出來。

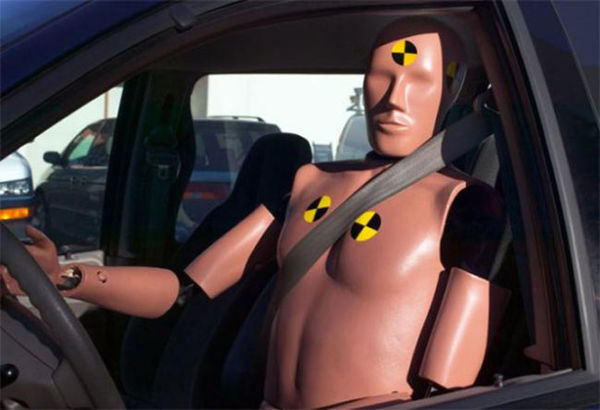

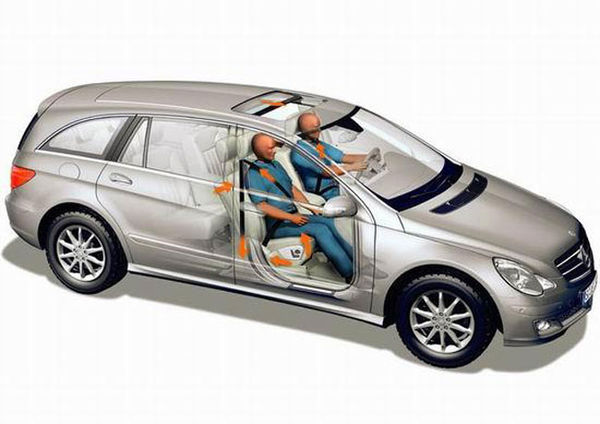

還有一些人認為,車內裝備有安全氣囊,所以就沒必要系安全帶了。其實,單純依靠安全氣囊也是十分危險的。因為氣囊的爆發力非常大,如果絲毫沒有安全帶的牽引緩沖而直接撞到正在爆發的氣囊上,對身體也會有嚴重的損傷。所以,安全氣囊是要與安全帶配合使用才能起到其"安全"的作用的。

據統計,由于系了安全帶而在交通事故中幸免于難的乘員約占30%。也就是說,小小的安全帶救了近三分之一駕車人的命。所以,您千萬不要嫌麻煩,舉手之勞,也許就能保住一條命。套用一句大家都知道的宣傳語:為了您的安全,請系好安全帶。

汽車安全帶的相關知識及法規

1922年,賽車場上的跑車開始使用安全帶;

1955年,美國福特汽車裝用了安全帶;

1968年,美國規定轎車面向前方的座位均要安裝安全帶。歐洲和日本等發達國家都相繼制定了汽車乘員必須要佩帶安全帶的規定;

我國公安部于1992年11月15日頒布了通告,規定從1993年7月1日起,所有小客車(包括轎車、吉普車、面包車、微型車)駕駛人和前排座乘車人必須使用安全帶。

《道路交通安全法》第五十一條規定:機動車行駛時,駕駛人、乘坐人員應當按規定使用安全帶,摩托車駕駛人及乘坐人員應當按規定戴安全頭盔。

安全帶提醒裝置

對于車禍事故中的乘員,正確的使用安全帶是最有效的保護措施,這一結論已得到大家的公認。調查表明,大多數不系安全帶的乘員在受到適當的提醒時是可以系上安全帶的。安全帶提醒裝置(SBR)就是用于提醒這些乘員使用安全帶。

安全帶提醒裝置SBR(Safety Belt Reminder)是當駕駛員和前排乘員沒有使用安全帶時,提醒駕駛員和前排乘員的系統。該系統由探測未系安全帶的傳感器和兩級提醒駕駛員的信號(第一級是視覺信號,第二級是視覺和聽覺信號)所組成。

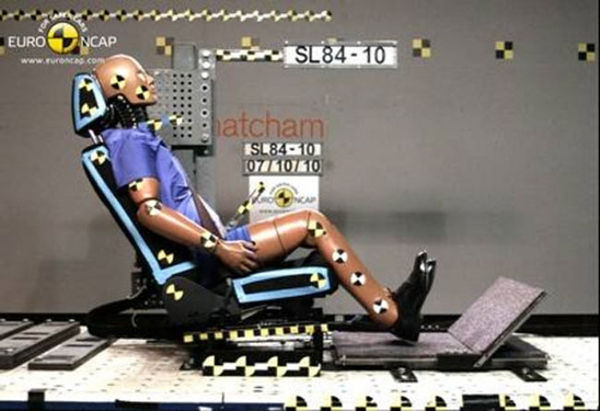

在歐洲新車評估計劃(EURO NCAP)中,要求對于前排乘員座椅使用狀態必須被監測到,體重比較輕的百分之五的小個子女性(5th percentile)除外。

自欺欺人的安全帶卡扣

結尾:人的生命只有一次,且在現實世界中也沒有靈丹妙藥可以挽救人的生命。開車是件說大不大說小不小的事,有的人天天開車,有的人可能一年也開不了幾次,但是無論您的駕駛技術如何,道路擁堵程度如何,還是衷心的奉勸您,只要您握上方向盤的時候,就捎帶手把安全帶也系上吧。