【SUV中國網】從中國汽車工業起步,到中國汽車市場連續多年蟬聯全球第一,中國車市完成了量上的超越,汽車工業強國夢完成了“一半”。所謂量變引起質變,但是中國車企并沒有完成從量變到質變的過程。汽車產業大是大了,但大而不強是一個不爭的事實。

工信部部長苗圩表示合資股比倒計時,長則8年,短則3-5年

中美BIT(雙邊投資協定談判)正在低調的進行,又討論起汽車企業合資股比的問題來了。合資股比限制一直被認為汽車產業政策的核心,隨著汽車產業生產力的發展,中國車企不低于50%的股比限制受到前所未遇的挑戰,到底能不能改變?怎么改變?那么,在美國等汽車強國的壓力下,中國汽車產業政策能經受住多久的壓力,又能為中國自主車企庇護多久呢?車宇世界認為,這個問題正在嚴峻考驗著中國汽車人和政府官員們的毅力和智慧。

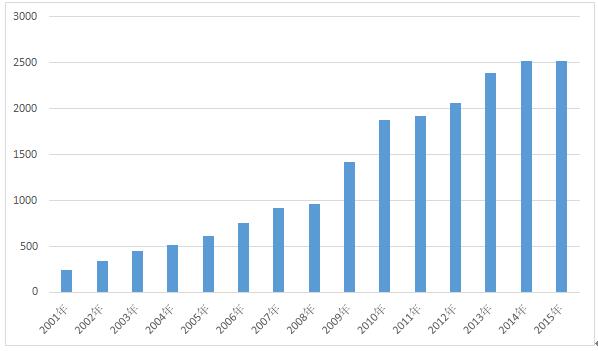

汽車行業總體月度產量圖(萬輛),數據來源乘聯會

仍然記得幾年前,關于合資股比開放的問題,觀點競爭激烈且涇渭分明。有人說:“誰做這個事情,誰就是漢奸!”。對于合資股比放開后中國品牌面臨的競爭環境,工信部部長苗圩在關于汽車產業的會上擔憂之情溢于言表:“時間是有限的,資源是有限的,不可能面面俱到;但中國品牌也必須盡快培養能與跨國公司競爭的能力。”而最近,苗圩則給出了一個時間:“短則三五年,最長八年!”!最長八年,這就是中國品牌最后的時間。

中國汽車工業協會副會長兼秘書長董楊

反觀中國汽車工業協會副會長兼秘書長董楊則認為,汽車產業不是一般的制造業,是國民經濟的支柱產業,汽車產業對于經濟的拉動,對于科技的拉動,對于整個社會的影響,都是高于其它產業的。當前在整個汽車產業還沒有真正形成國際競爭力的時候開放合資股比,將會給中國品牌帶來近乎毀滅性的打擊。

能否放開觀點涇渭分明且爭論激烈

事實上,合資股比的開放與否一直以來爭論激烈,就像我們一直在討論國有企業的體制機制問題是否給行業帶來阻礙一樣,合資股比限制也常被用來討論是否是國有企業不思進取的原因。中國汽車產業在某種程度上就相當于一個大家庭,國家扮演著家長的角色。家長雖然一直公平公正的庇護者孩子們,但是某些國車企不思進取以為就能獲得長久的發展,民營相對在得到庇護的同時,能夠在市場上敢打敢拼。如今,問題來了,合資股比放開進入倒計時,家長終究會撒手,眾多什么“孩子”的車企準備好了嗎?

也許,只有加強自主研發能力才有底氣去面對股比放開后更加嚴峻的行業競爭。但是,再給十年,中國的車企有幾個能夠建立起相應的研發能力,或者更準確的說是建立起真正研發能力?車宇世界認為,沒有幾家企業的高層有這個魄力說能夠做到。所以,做不到那就洗牌吧!

合資股比放開不再是遙不可及,而是迫在眉睫

誰都不希望在這場角逐之中被出局,于是乎采取各種措施來挽救就是應有之義了。在車宇世界看來,近幾年,眾多車企紛紛進軍新能源就在某種程度上彰顯了這一心理。當年國家開始合資合作,引進汽車技術,以市場換技術,只是當時短期的迫不得已。估計怎么也不會想到了市場換技術,在某種意義上并沒有換到想要的技術。如今,有一個機會來了,大家都學聰明了,新能源汽車產業全世界都在起步,全世界都在同一個起跑線。所以中國汽車企業不管三七二十一,就是一個字——干!比亞迪、北汽、江淮等等都不遺余力的發展新能源汽車,快速組建自己的新能源汽車技術研發中心,不斷與新能源汽車零部件企業展開合資合作和建立戰略伙伴關系。我們拋開新能源汽車企業騙補的事情不說,就拿市場上那些新能源汽車產品,除了某些車企之外,又有幾家汽車品牌的新能源汽車是具有真的技術和實力的,所有在接著新能源汽車領域實現彎道超車的口號下,有幾家企業真正具有魄力和眼光去真正靜下心來搞技術搞研發的?新能源汽車的零部件是全部臨時采購,汽車車身是用老樣式或者外購別人的或者就是針對新能源汽車換一個相匹配的外觀博眼球的,拿出幾塊地就開始搞組裝,就開始賣產品。這樣就是所謂的彎道超車嗎?車宇世界不以為然。

快速發展的新能源車,有幾家車企真正具備核心技術實力?

中國汽車企業到底怕不怕?車宇世界認為沒幾個是不怕的。對某些車企而言,再給十年,不思進取的也沒這個實力去形成自主研發能力和技術。市場就是市場,企業就是企業,搞企業當然要按照市場規律去搞,這么幾十年來,除去計劃經濟前,改革開放后的這么多年,有些車企仍然把企業問題上升到國家,混淆到國家問題,把企業問題政治化、民族化、國家化。這是否偏離了企業搞品牌本身的規律了,值得思考。

在市場的規則下玩,終究還是不能光靠袒護來活。合資股比放開的威力,絕不容小覷,怎么放開、何時放開、中國品牌汽車又將如何應對,都已經被提上日程。